「健康とは心と体だけでなく、人とのつながりがあってこそ」。この想いを胸に地域活動を続ける丹波啓子さんのもとには、互いに声をかけ合いながら健康と向き合う仲間が集まっている。

介護の中で見つけたつながり

丹波さんが参加する「くにたち福祉サポーター」は、身近なことから地域活動を始めたい人におすすめの仕組み

2010年、叔母の介護をきっかけに国立へと移り住んだ丹波さん。

それから約20年、家族3人の介護を担ってきた。家と病院を行き来する慌ただしさのなかで、父親からの「外へ出る時間を持ちなさい」という言葉に後押しされ、ジムに通い始めた。

介護を受ける人の環境を整えるのはもちろん、介護をする側も心身ともに健康でいるためには、心の拠り所となる場所が必要だと感じるようになったという。

介護を通して地域とのつながりも増え、自分の時間を過ごすことの大切さを改めて実感するようになった。

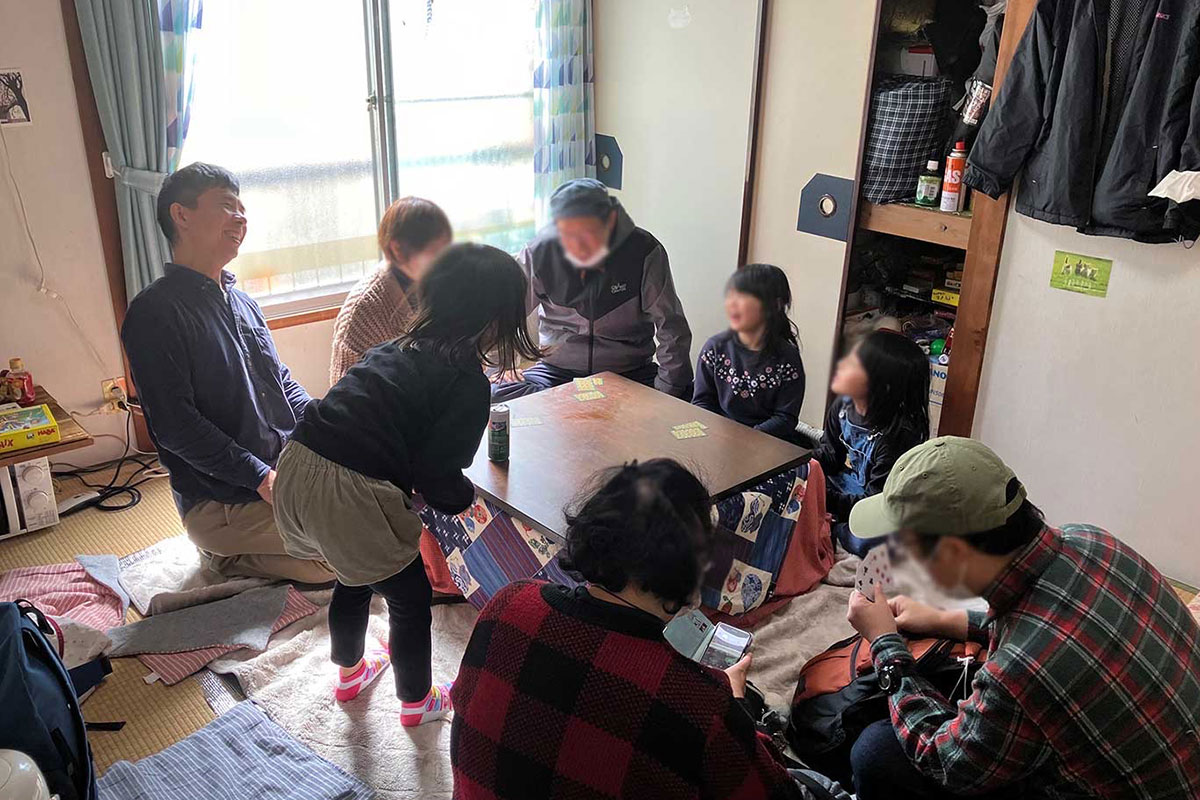

そうした中でつながったひとつがくにたち社協だ。関わりのあった社協職員に、自宅の離れを利用してみんなが集まれる場所を作れないか相談し、2017年4月にスタートしたのが「みんなのへや」。

手探りの状態での立ち上げだったが、社協職員とともに近隣市の先進事例を見学するなどして形にしていった。

活動が大きくなるなかで「えんがわ・あい」に名称が変わり、役割としても「集まる場」としてだけでなく、それぞれが自分のできる「力」を持ち寄る「居場所」に変化していった。

「まるごと健康会」の前身、「ゆかい湯会」は銭湯を会場に体操や健康の話をする活動だった。「気功教室を開いてほしい」という声を受けて、2025年4月から「まるごと健康会」として現在の形に発展。

専門家の指導のもと気功や脳トレをおこない、健康でいられる習慣づくりを目指して活動している。

“鍛える”より“操れる”体でいられるように

丹波さんは、ジムに通い始めてからウエイトリフティングにも挑戦し、70歳以上の部で日本チャンピオンになったこともある。

「100キロのバーベルを持ち上げることができますが、実は握力はあまりないんですよ」

体の使い方を教えてくれるトレーナーに出会い、できるだけ体に負担をかけずに動かすコツを身につけたそうだ。

「赤ちゃんの動きは、筋力に頼らず骨の連動をうまく使っているので、参考になりますよ」ジムのトレーナーに赤ちゃんの動きを観察するようにアドバイスを受けたという

まるごと健康会でも、筋力を鍛えることよりも、体の使い方を知り、無理なく動ける体を維持することを目標にしている。

骨がつながって動く感覚を知ることで、関節に負担をかけず、スムーズに動けるようになるという。丹波さん考案の「ぶらぶら体操」は、そのエッセンスが詰まったメニュー。

「心地よいと感じることが一番。体は人それぞれ違うので、人と比べず、自分の体に合った動きを知ることが重要です」

ときには体の構造を解説したり、参加者と会話を楽しみながら、和やかな雰囲気で進めている。

体の構造を知ると理解が深まり、体操も定着しやすくなる

「体を操ると書いて体操。いつまでも自分の体を操れるように、一緒に学んで実践していきましょう」と丹波さんは語る。

さらに、日曜のクラスでは気功の先生から「静功」と「動功」を教わり実践する。「静功」では、鼻から深く息を吸って、ゆっくり長く吐いて、呼吸を整え、心を落ち着かせることからはじめる。

内臓を内側からマッサージするように整える時間は、運動と同じくらい大切な基礎になる。

じっくり内側を整えたら、呼吸と合わせて体を動かす「動功」へ。ゆったりとした動作を、一人ひとりの体に合わせて、椅子などを使って無理なく行う。

楽しく頭の中も動かして

月に一度「脳トレ」も開催している。座ってできる簡単な手遊びから、カードや道具を使ったゲームまで内容はさまざま。手先や指先を動かすことで脳を刺激し、自然と集中力も高まっていく。

脳トレは介護予防レクリエーションなどを通じて地域サロンを支援する織田祥代先生指導のもとおこなっている

ゲームの合間には参加者同士で「これなら家でもできそうね」「昔こんな遊びをしたな」と話が弾む。

またチーム対抗戦の輪投げでは、誰もが思わず真剣な表情に。「次こそ入れるぞ!」と声が飛び交い、会場には笑い声があふれる。声を出して体を動かすことで、ストレス発散にもつながっている。

集中する姿に、まわりの応援にも力が入る

変化は日常にあらわれる

参加者からの「ここがあるから元気でいられる」という声が励みになると丹波さん。自分の体を無理なく操れると、「家事がスムーズにできるようになった」「階段を不安なく上がれる」といった生活の中に変化が出る。

ひざや手指の痛みが軽くなったという人も少なくないという。

日常のなにげない会話をする時間も癒しになっている

「日々の中に少しでも取り入れてもらえると、体はちゃんと応えてくれます」

呼吸や姿勢を意識するだけでも、変化は確かに訪れる。丹波さんは、そうした日常の中の気づきこそが、健康づくりの第一歩だと感じている。

介護の現場から見えた「十人十色」の老い

丹波さんは、これまで家族の介護の中で、それぞれの“老い方”が全く違うことを感じてきた。

運動習慣、仕事、暮らし方、思考などの積み重ねは、その人の体に正直に現れる。だからこそ、誰かの成功例をそのまま当てはめるのではなく、「自分の年齢・体調に合う動き方」を見つける視点が必要だという。

骨と関節を意識した動きをするなかで、インナーマッスルにも効いてくる

「外に出てアクティブに動くのが好きな人もいれば、静かに過ごすのが好きな人もいますよね。自分にとって何が大切なのかを知っておくことも、自分らしく歳を重ね、緩やかに命を閉じていくために、重要なことだと思います」

若返りや一番できた頃の自分と比較するのではなく、今日できる最適を選ぶ。その発想の転換が、けがを減らし、日々の機嫌を整える近道になると話してくれた。

一人の元気が、まちの元気に

丹波さんは、「自分の健康に自ら向き合う自助の心」と「地域の中で孤立しないように支え合う互助のつながり」の二つを軸に活動を続けている。

そこに行政などの公助が重なって、安心して暮らせる地域の形が少しずつ整っていく。

まるごと健康会は、体を整える教室であると同時に、人とのつながりを育む場でもある。

「まずは自分が健康になろうと思うこと。そして、仲間と助け合いながら続けていくことが大切なんです」

そんな思いのもとに広がる輪が、地域の元気を支えている。誰かとともに笑いながら体を動かすひとときが、きっと明日の活力につながっていく。

「気軽に体験に来てください」と丹波さん。

体と心が整って、少し軽くなる。そんな実感を、一人でも多くの人に味わってほしいと笑顔をみせる。

「まるごと健康会」

日にち:金曜・日曜、月4回

【2025年11月の開催】日曜は2日・16日 金曜は7日・21日

時間:10時〜12時

場所:東地地域防災センター

問合せ:【電話】042-575-3221(社協:黄・庄司)

【メール】marugotokenkoukai@gmail.com

くにたち福祉サポーターとは?

子どもから高齢者まで、誰もが安心して暮らせるまちづくりを、社協と共にすすめていく市民の方たちです。

見守りや声かけ、地域の困りごとを関係機関につなぐ活動、サロンや居場所づくりなどに取り組んでいます。

地域のつながりを広げる第一歩として、ぜひ本講座にご参加ください。(次回の講座開催は令和8年5月頃を予定しています)

※「くにたち福祉サポーター」は、これまで社会福祉協議会で研修を受けた「福祉委員」と、市の高齢者支援課で研修を受けた「生活支援サポーター」を統合した名称です。

ボランティアに関心のあるかたはこちら

LINEでは、情報提供だけではなく、ボランティアを活動したいかた、ボランティアを探しているかたの登録フォームをご用意しています。ぜひご活用ください。

国立市ボランティアセンター

電話:042-575-3223

メール:kvc@kunitachi-csw.tokyo

・国立市ボランティアセンターFacebookページ

・国立市ボランティアセンターX(旧Twitter)

特集「今日も元気で」バックナンバー

-

2022年6月28日

vol.1 ここはみんなの居場所カフェ -「喫茶わかば」にようこそ!-

-

2022年9月1日

vol.2 街を見守るひと。地域のつながりをつくる西福祉館

-

2022年11月1日

vol.3 思いがめぐる子ども食堂

-

2023年1月3日

vol.4 くにたちカルタで遊びませんか

-

2023年3月3日

vol.5 「手話で楽しいコミュニケーション」~自然に会話がうまれるまち~

-

2023年5月1日

vol.6 「言葉と文化の壁を越えていく」 〜学んでつながるみんなの“ひまわり”〜

-

2023年7月1日

vol.7 つながりも野菜も一緒に育てる「くにたち陽向菜縁」へ、ようこそ!

-

2023年9月1日

vol.8 「くにたち福祉のつどい」4年ぶり開催!

-

2023年11月2日

vol.9 11/26(日) 市民福祉ミニバザー開催! 〜地域のために、いまできること〜

-

2024年1月1日

vol.10 福招く、誰もが笑顔に出会える街へ 〜ボッチャ・メダリストに聞く、国立のくらし〜

-

2024年3月1日

vol.11 ごはんがつなぐ優しい時間 〜みんなの居場所「たまご食堂」〜

-

2024年5月1日

vol.12 あなたらしさを応援する場所 〜「まんまのま」と「パワーアップ塾」〜

-

2024年7月1日

vol.13 地域の暮らしを支える仕事 〜ホームヘルパーの魅力〜

-

2024年9月1日

vol.14 隣近所ではじめた「女子会」 〜共助は楽しい集まりから〜

-

2024年11月1日

vol.15 地域の中でともに生きる 〜国立市障害者センター開所40周年〜

-

2025年1月1日

vol.16 くにっ高生から広がれ! くにたちの自然と元気の輪

-

2025年3月1日

vol.17 地域で守る子どもの安全 〜七小地域見守り会〜

-

2025年5月1日

vol.18 集おう、食べよう、語ろう 〜西1丁目だれでも食堂〜

-

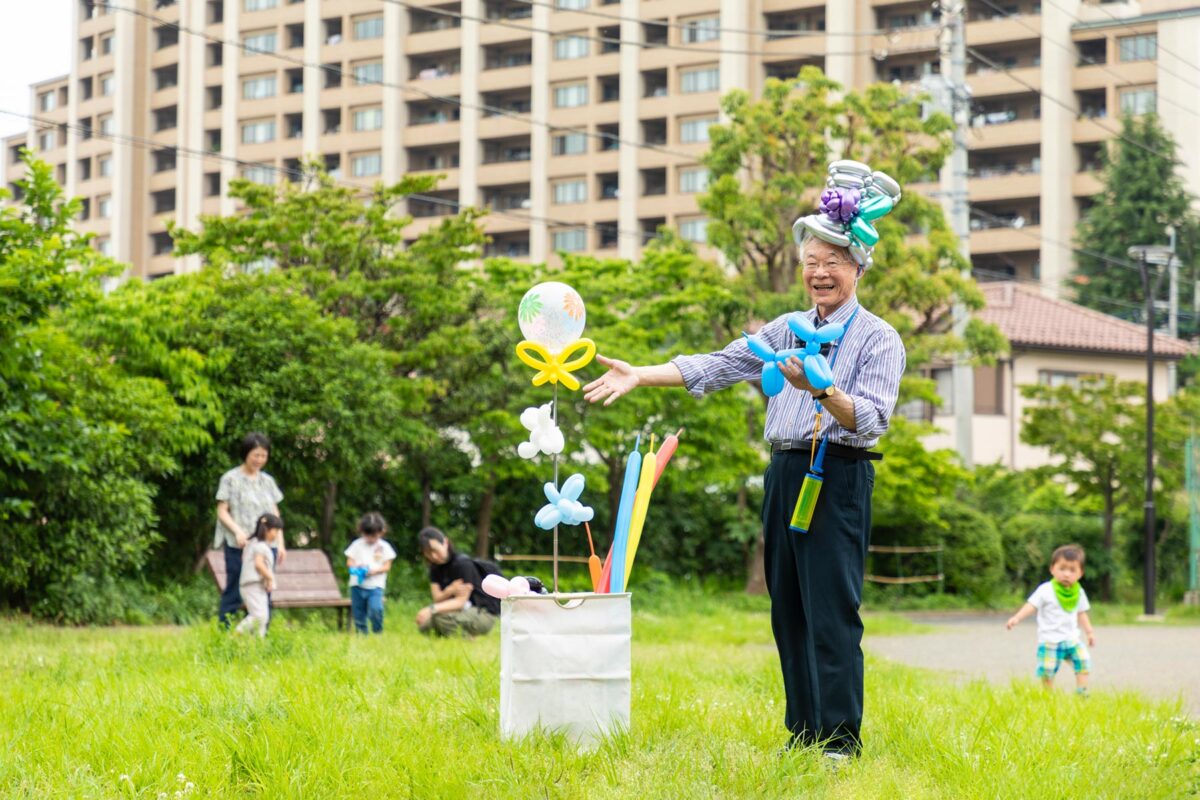

2025年7月1日

vol.19 心を結ぶバルーンアート 〜地域で自分の得意を活かす〜

-

2025年9月1日

vol.20 親子で安心して集える場所を 〜子育て広場「かるがも」25周年〜

-

2025年11月1日

vol.21 体を動かし心もいきいき 〜自分のペースで続ける「まるごと健康会」〜

-

2026年1月1日

vol.22 “はじめの一歩” はごみ拾い ~楽しみながら高める地域防災力~